直擊教學痛點:為何教室需要教室均衡擴聲設備?

日期:2025-08-21 15:42:01 發布者:本站

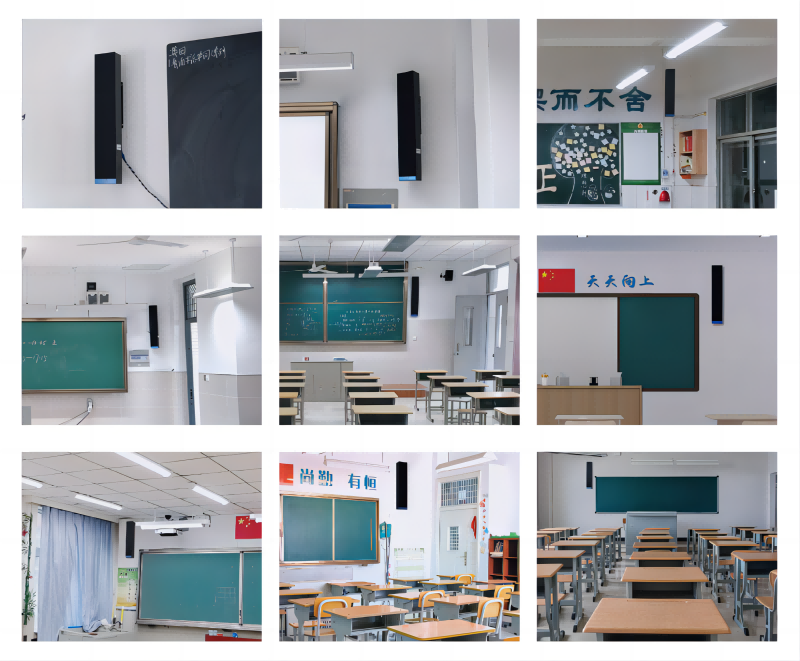

在 “以學生為中心” 的現代教學理念中,“聽得清” 是保障知識有效傳遞的前提。無論是40人小班的常規授課,還是100人階梯教室的公開課,聲音若出現 “前排刺耳、后排模糊”“角落聽不清、中間太嘈雜”的問題,都會直接影響教學效果。教室均衡擴聲設備,正是針對教學場景的聲音痛點而生,通過科學的聲學設計與功能適配,為師生打造均勻、清晰、舒適的聲環境。

直擊教學痛點:為何教室需要“均衡擴聲”?

在未配備專業擴聲設備的教室中,聲音傳遞的問題往往被忽視,卻潛移默化地影響教學質量。這些痛點,正是教室均衡擴聲設備的核心解決方向。

1. 自然授課的“聲壓困境”:老師累、學生懵

小學低年級教室中,老師為讓后排學生聽清拼音讀寫,需長期提高音量授課,一學期下來聲帶充血、咽喉腫痛成為常態;而高中階梯教室中,即使老師刻意放大聲音,最后一排學生仍需前傾身體才能勉強捕捉知識點,長期注意力高度集中易引發疲勞。這種“老師用嗓負擔重、學生接收效率低”的困境,本質是自然聲傳播的“衰減定律”——聲音隨距離增加快速減弱,傳統教室缺乏對聲壓的均衡調控能力。

教室結構的“聲學短板”:空間差異導致聽感不均不同類型的教室,因結構差異存在獨特的聲學問題:

① 狹長型教室(如老校區改造的6米×12米教室):聲音沿長度方向傳播時,中間區域聲壓過高,兩端(尤其是后排角落)聲壓不足,坐在角落的學生常因聽不清而走神;

② 高樓層教室(層高4米以上):聲音撞擊天花板后產生回聲,與直達聲疊加形成“混響”,導致老師的連續授課聲出現“重影”,學生難以分辨連貫知識點;

3. 場景適配:一人操作,滿足多樣教學需求

教室均衡擴聲設備需具備“簡單易操作”的靈活適配能力,無需專業技術人員協助,老師即可快速調整。

4. 健康防護:為師生“減負護聽力”

對老師而言,使用教室均衡擴聲設備,老師講課時保持正常交談時的音量即可,無需刻意提高嗓音,避免長期高聲授課導致的聲帶息肉、慢性咽炎等問題;對學生而言,經過均衡處理的聲音無“前排聲音大,后排聲音小”的問題,無論是前排的同學,還是后排的同學,聽到的老師講課聲都是均衡、清晰的,這一點很重要,尤其對聽力發育尚未成熟的小學生,可有效降低長期聽課對聽力的潛在損傷。

總的來講,教室均衡擴聲設備的核心價值,并非 “單純放大聲音”,而是 “以教學需求為核心,有效解決聽不清、用嗓累等教學痛點問題,為師生打造均勻、清晰、舒適的聲環境,以“聲”賦能,回歸教學本質!